4月27日,高三语文教师樊雪静以《学做一棵会思想的苇草》为题,呈现了一堂精彩的关系型议论文审题公开课。课程以“守界与突破”为核心脉络,结合高考实战与思辨训练,为师生展示了如何在议论文写作中实现逻辑与创新的深度交融,赢得广泛好评。

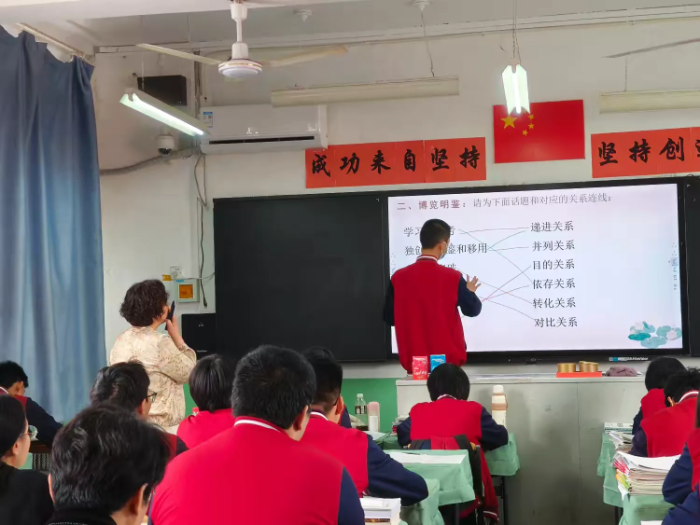

课堂以逻辑关系分类切入,通过连线练习,帮助学生厘清议论文中多元关系的本质,奠定审题基础。教师引导学生从递进、依存、转化等维度理解思辨内核,如“调查与研究”的实践与理论互促,强化对“对立统一”逻辑的认知。然后“反躬内省”聚焦实战演练,以质检作文“生命的成长应在界限中扎根,还是突破中伸展?”为案例,通过学生拟题,深化思辨能力。教师强调“守界”与“突破”的辩证平衡,指导学生从矛盾中提炼动态逻辑,将抽象关系转化为可操作的写作路径,实现从理论积累到实战落地的思维跃迁。

针对高考作文的思辨要求,樊雪静老师以近年真题为案例,拆解审题逻辑。在分析2022年新高考“本手、妙手、俗手”时,她提出“守本手之基,方能生妙手之奇”的核心论点,并引用《一名物理学家的教育历程》中“跨维度思考”的实例,强调扎实基础的重要性。对于2021年“体育之效”的强弱转化主题,她引导学生从“弱者勤练突破极限,强者滥用反成桎梏”的角度切入,提炼出“守界以蓄力,突破以蜕变”的写作思路。

樊雪静老师以地理边界、伦理底线、文化传承为例,阐释“守界”的根基性意义,如《谏逐客书》中“坚守国家利益”的底线思维,以及《离骚》中屈原“以死守界”的精神坚守。随后,她以“突破”为矛,从认知革新、技术颠覆到社会变革,层层递进,引导学生理解“突破”的必然性。通过对比管仲“四维不张,国乃灭亡”与韩愈“不破不立”的名句,学生深刻体会到“守界是立身之本,突破是发展之魂”的辩证关系。

樊雪静老师以教材为纽带,打通思辨与写作的壁垒。她以《装在套子里的人》解析“守界过度”的悲剧,以《拿来主义》探讨“守文化之根”与“破糟粕之桎”的智慧,并指导学生将名言名句灵活嵌入论点,如以尼采“生命的意义在于冲破界限”佐证突破精神,以《周易》“穷则变,变则通”呼应改革逻辑。课后,学生通过“危机与新局”“精致与粗粝”等提纲练习,初步掌握了多元关系的审题方法。

课后,教学处王月平主任和高中语文组老师们共同教研评课。王月平主任对本课的教学设计、教学思维以及教学方法的落实给予了高度的肯定。老师们也发表了各自的见解,大家一致认为本课的教学解决了当下高中作文教学的一个难点,结合我校学情,具有站位高又可落地,思维深又可操作的特点,可对应高中议论文的写作教学进行实操。

这堂公开课不仅展现了樊雪静老师对高考作文命题规律的精准把握,更彰显了“思辨育人”的理念——唯有培养会思想的“苇草”,学生方能在文字的天地中,既恪守根基,又破茧成蝶。(通讯员 许欢 马志静 王艳虹)